YAMAHA YZF-R6のエンジンオーバーホール

九州選手権を2シーズン走ったDeakcraft Racing TeamのYAMAHA YZF-R6のエンジンをオーバーホール。その工程をリポート

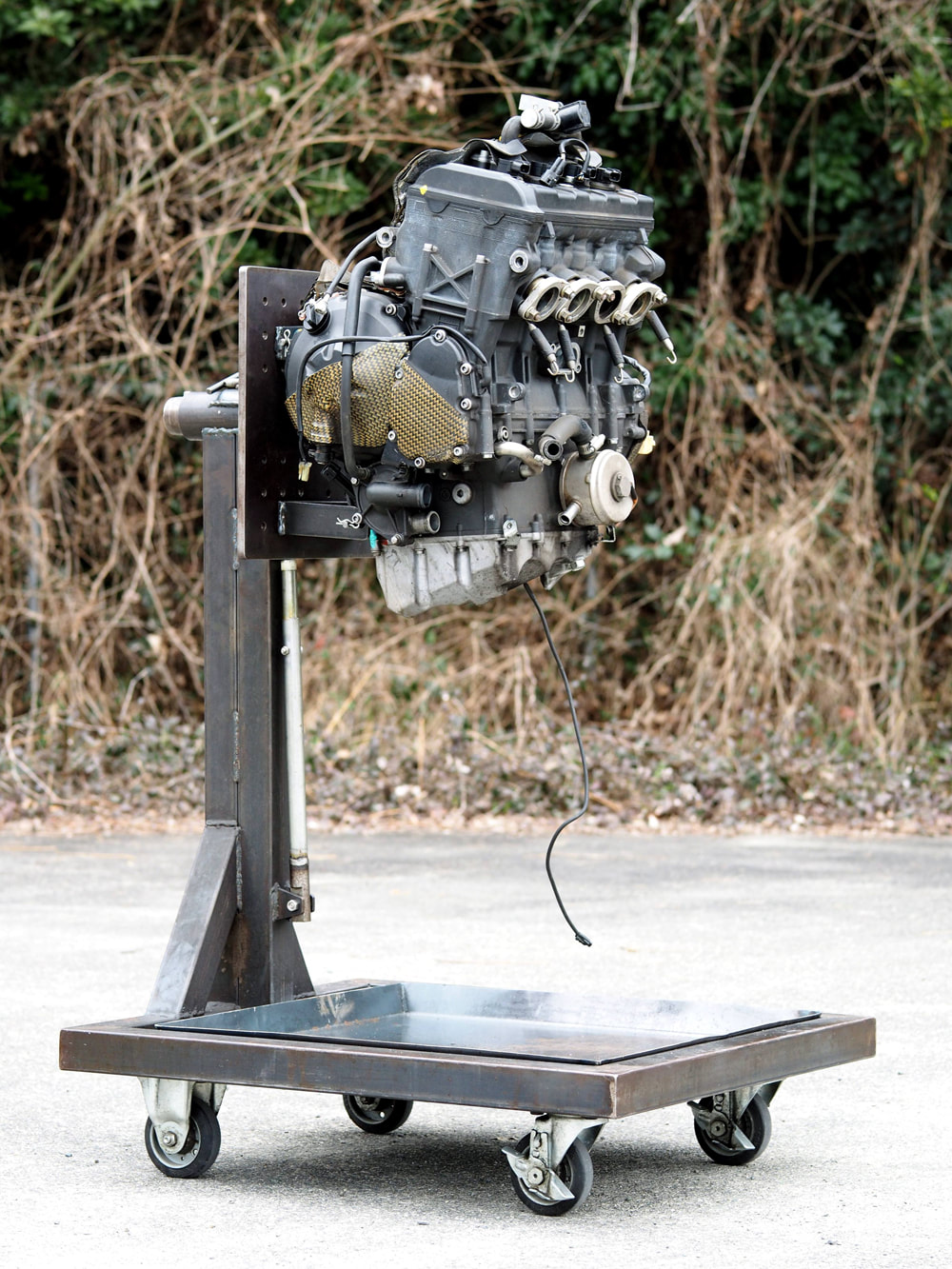

エンジンクレーンに吊るし、作業台へ。

この作業台、エンジンの種類別にアタッチメントを製作。30度づつ傾けることも可能で一番作業しやすい状態を保つ。

この作業台は、Deakcraft店主の手作り。

この作業台、エンジンの種類別にアタッチメントを製作。30度づつ傾けることも可能で一番作業しやすい状態を保つ。

この作業台は、Deakcraft店主の手作り。

作業台に載ったエンジンはいよいよ分解される。

洗浄の後、パーツの寸法・重さが計測され、必要なら、新しいものに交換される。

汚れ具合やパーツの減り方、などでそのエンジンがどのように使われたかを判断する。

細かいキズやヒビ、欠けなどがないか時間をかけてチェックがされる。

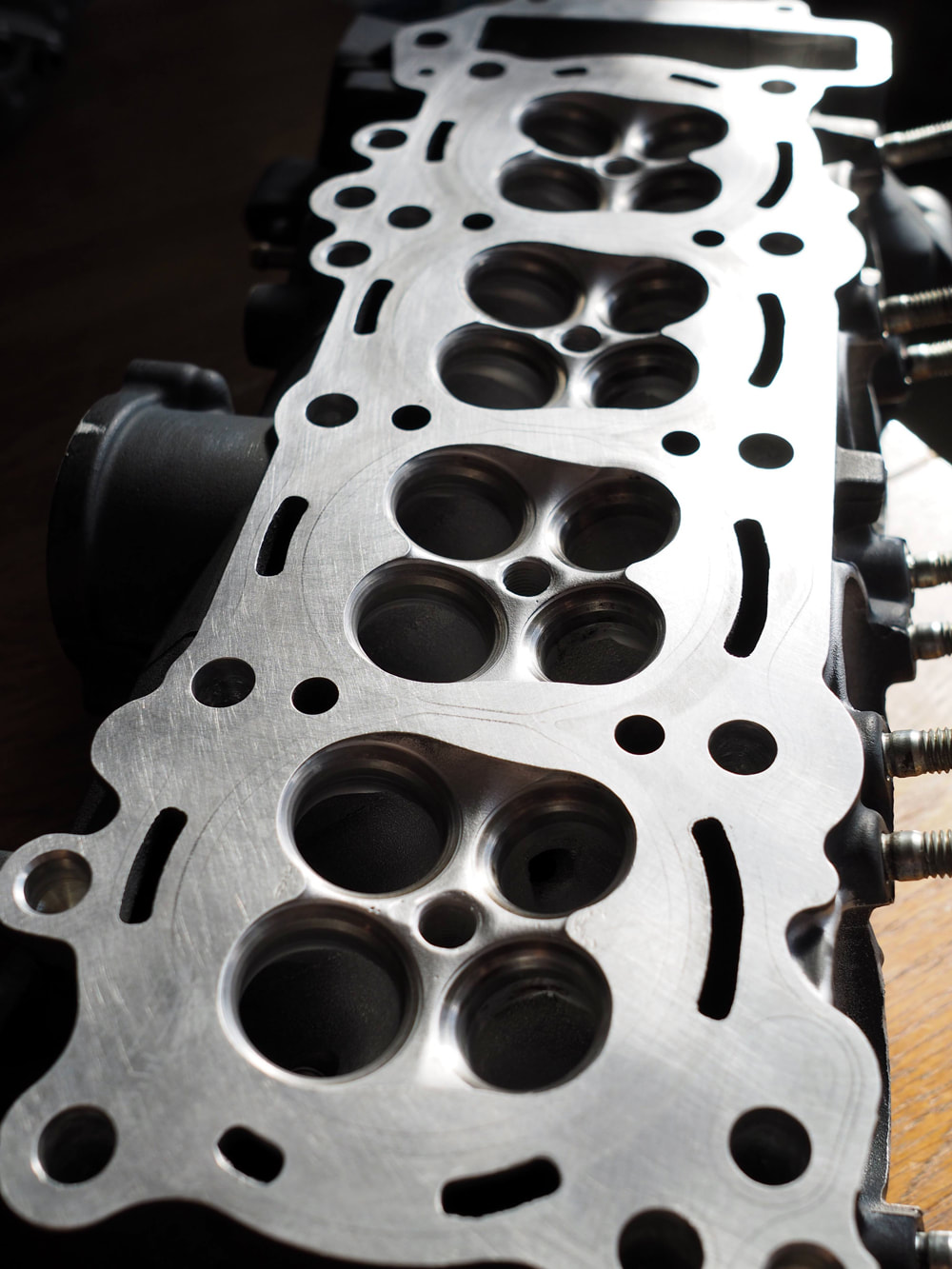

画像は吸排気バルブ側を燃焼室から見た所。通常の上下裏返しで見ている状態。

高回転で使われたレース車両ではあるが、それでもこれぐらいカーボンは見られる。

これを、キレイに落とすワケだが、レース規則で「ポート加工不可」となっている。

リューターや電動ドリルを使って削り落とすと「ポート研磨した?」と疑われかねない。

そのため一切削るという行為は行わず、ケミカルのクリーナーや溶剤が使用される。とはいえかなりしつこい頑固な汚れのため、クリーナー類はティッシュに染み込ませポートに詰め「漬け置き洗い」という技が。年末大掃除にも応用できそうな発想でオーバーホール作業は進む。

洗浄の後、パーツの寸法・重さが計測され、必要なら、新しいものに交換される。

汚れ具合やパーツの減り方、などでそのエンジンがどのように使われたかを判断する。

細かいキズやヒビ、欠けなどがないか時間をかけてチェックがされる。

画像は吸排気バルブ側を燃焼室から見た所。通常の上下裏返しで見ている状態。

高回転で使われたレース車両ではあるが、それでもこれぐらいカーボンは見られる。

これを、キレイに落とすワケだが、レース規則で「ポート加工不可」となっている。

リューターや電動ドリルを使って削り落とすと「ポート研磨した?」と疑われかねない。

そのため一切削るという行為は行わず、ケミカルのクリーナーや溶剤が使用される。とはいえかなりしつこい頑固な汚れのため、クリーナー類はティッシュに染み込ませポートに詰め「漬け置き洗い」という技が。年末大掃除にも応用できそうな発想でオーバーホール作業は進む。

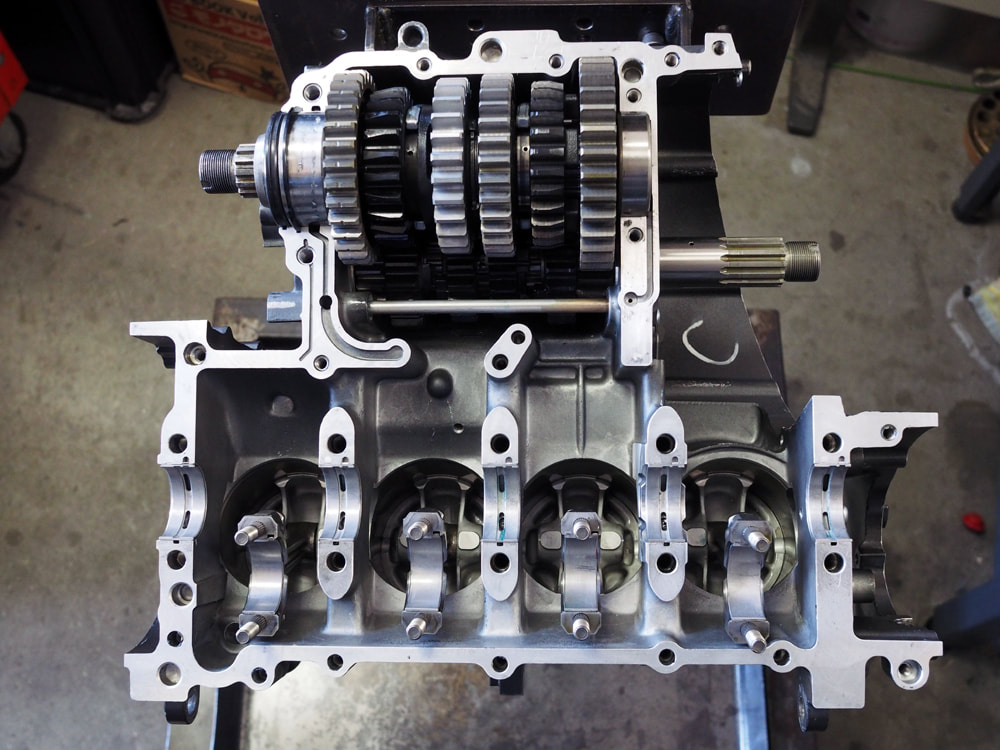

今回ピストンは、4つ全て交換される。その際には、重さの揃ったものを使用するのが理想。

出荷時に基本的に重さは揃えられているのではあるが大量生産のパーツゆえわずかなバラつきはある。重さは0.1gまで測られる。

キットパーツではなく市販車R6用ピストンではあるが、誤差0.2g。近年は市販車であってもこの精度のパーツが使用されている。

出荷時に基本的に重さは揃えられているのではあるが大量生産のパーツゆえわずかなバラつきはある。重さは0.1gまで測られる。

キットパーツではなく市販車R6用ピストンではあるが、誤差0.2g。近年は市販車であってもこの精度のパーツが使用されている。

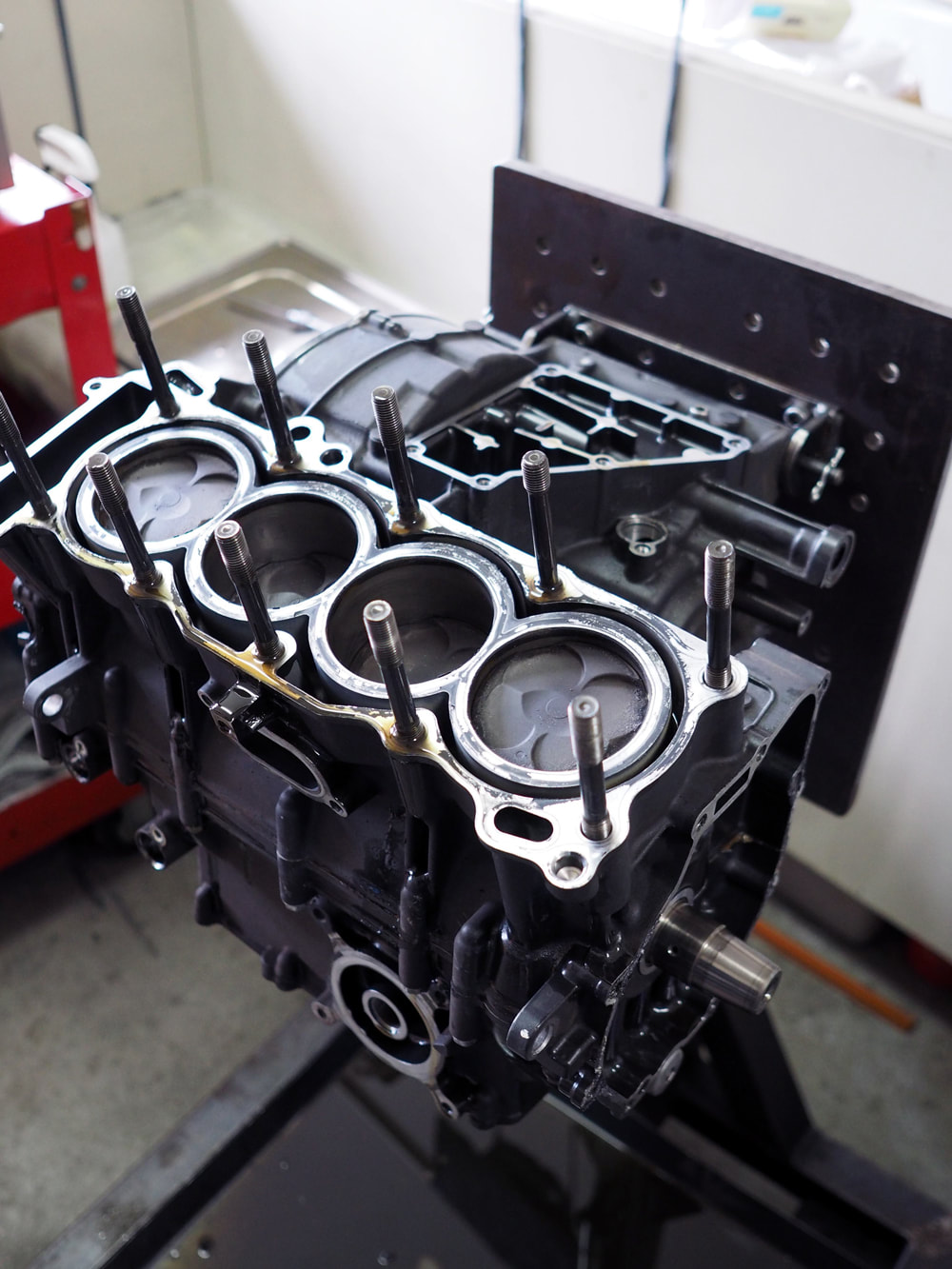

この写真は、裏返したクランクケース。通常の下側から見ている。こちらもシリンダーヘッド同様反対向きに置かれている。

クランクシャフトはまだ取り付けられる前。ピストンがついたコンロッドが4つ並んでいる。R6はクランクケース上部(アッパー側)とシリンダーケースが一体化しており、エンジンオーバーホールの風景で見るようなクランクケースから飛び出した、コンロッドとピストンにシリンダーをかぶせるというような作業風景ではない。

このようにパーツ点数を少なくするのは軽量化を目指した設計となっている。

近年のスーパースポーツ車両はこのようにシリンダーケースとクランクケースの上側が一体化したスタイルが見られる。

クランクシャフトはまだ取り付けられる前。ピストンがついたコンロッドが4つ並んでいる。R6はクランクケース上部(アッパー側)とシリンダーケースが一体化しており、エンジンオーバーホールの風景で見るようなクランクケースから飛び出した、コンロッドとピストンにシリンダーをかぶせるというような作業風景ではない。

このようにパーツ点数を少なくするのは軽量化を目指した設計となっている。

近年のスーパースポーツ車両はこのようにシリンダーケースとクランクケースの上側が一体化したスタイルが見られる。

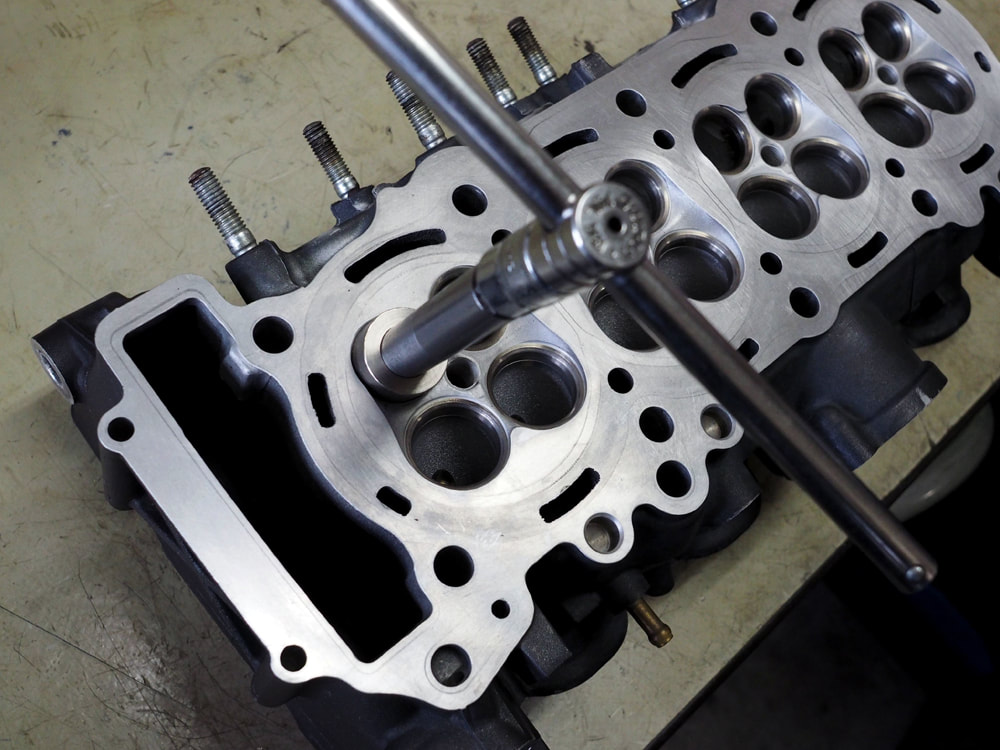

バルブシートカット作業。、カットし直し直すことで吸排気バルブの密着度を高める。シリンダーヘッド側を削り接地面を合わせる。R6の最高回転数は1分間に16000回転。その1/4の回数のバルブの開閉が行われる。「吸気・圧縮・爆発・排気」この箇所で展開される。高い負担がかかり、かつ繊細な場所。4つのバルブ穴の中央に点火プラグの位置、画面左側の細長い空間はクランクシャフトからヘッド上のカムシャフトを作動させるカムチェーンが通る。

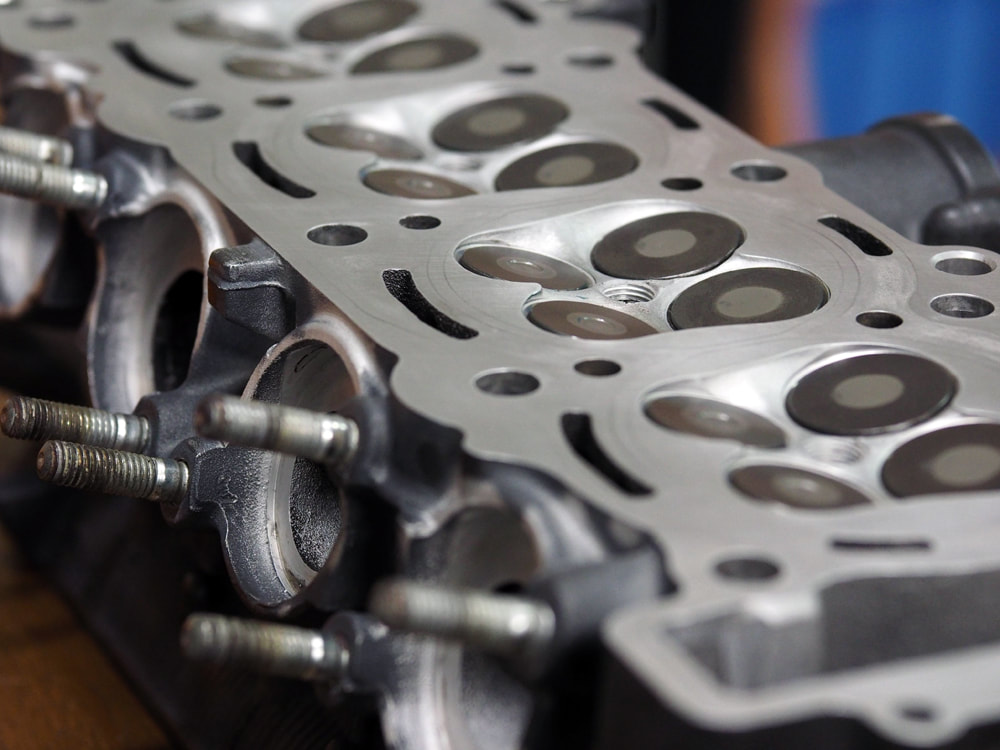

シートカット作業が終わり、バルブが装着されている。カーボンはキレイに除去され、再びシリンダーの上部に載せられるのを待つ。画面右側が吸気、左側が排気側。ここにエキパイが付くと見慣れた形になっていく。

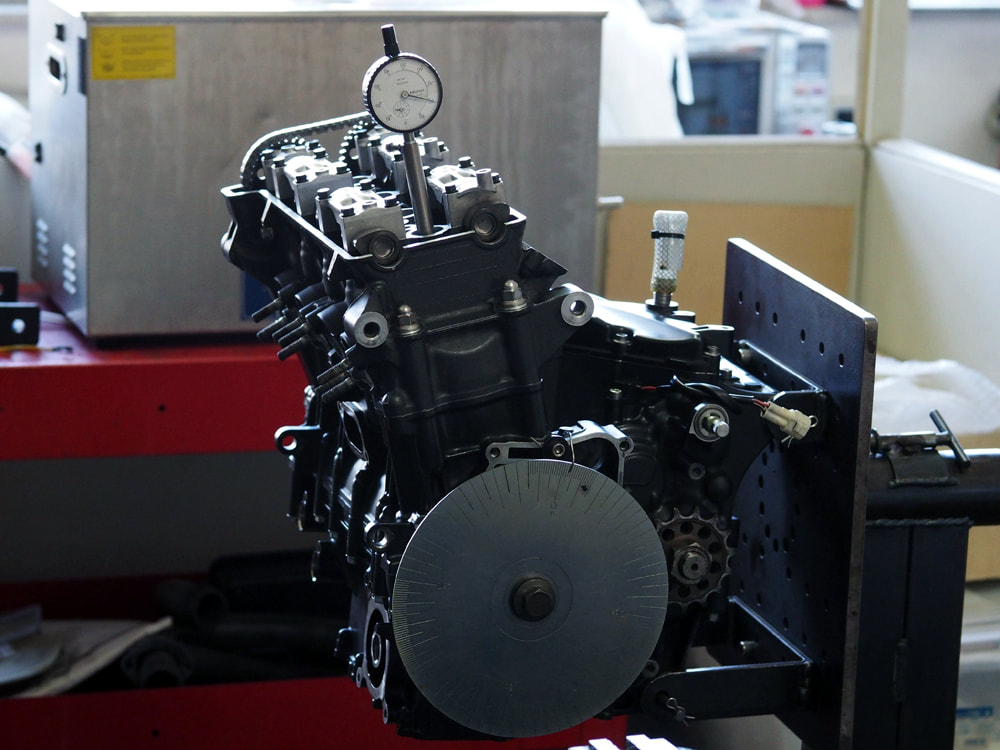

OH作業に入って以来、ずっと裏返しだったものが、ここにきて、あるべき正常な向きに戻された。バルブタイミングの調整。ピストンの位置に対して、どのタイミングでバルブを開け閉めするかの調整。オーバーホール作業も終盤。

エンジンのOHが終ると、初のコースイン、いわゆる「慣らし走行」となる。

レース用エンジンの慣らしは、ストリートモデルのように『1,000kmぐらいまでエンジン回転を抑えて走る』と言うようなことではない。もちろんい最初から全開走行というわけではないが、短時間に少しずつ負荷をかけながら、キッチリとエンジンを回して各パーツの当たりを付けていく。サーキットで各周回毎に回転のリミットを設け、1~3周毎に少しずつ回転を上げていく。例えば6,000rpmで2周走ったら、次は6,500rpmで2周、7,000rpmで2周といった具合。最終的に約2時間、100~150kmかけて全開走行になるまで慣らし走行を行われる。「たった2時間?」と思われるかもしれないが、基本的に組立に際して各パーツのバリ等は取り除いてあるし、精度の高いパーツを寸法を合わせながら組んでいるので、これで十分という訳。エンジンオイルとオイルエレメントを交換して、次回からは全開走行となる。

レース用エンジンの慣らしは、ストリートモデルのように『1,000kmぐらいまでエンジン回転を抑えて走る』と言うようなことではない。もちろんい最初から全開走行というわけではないが、短時間に少しずつ負荷をかけながら、キッチリとエンジンを回して各パーツの当たりを付けていく。サーキットで各周回毎に回転のリミットを設け、1~3周毎に少しずつ回転を上げていく。例えば6,000rpmで2周走ったら、次は6,500rpmで2周、7,000rpmで2周といった具合。最終的に約2時間、100~150kmかけて全開走行になるまで慣らし走行を行われる。「たった2時間?」と思われるかもしれないが、基本的に組立に際して各パーツのバリ等は取り除いてあるし、精度の高いパーツを寸法を合わせながら組んでいるので、これで十分という訳。エンジンオイルとオイルエレメントを交換して、次回からは全開走行となる。

九州ロードレース選手権予定

第1戦 大分・SPA直入 4月7日

第2戦 大分・オートポリス 4月28日

第3戦 第4戦 熊本・HSR九州 6月30日

第5戦 大分・SPA直入 8月18日

第6戦 大分・オートポリス

第7戦 大分・オートポリス

第1戦 大分・SPA直入 4月7日

第2戦 大分・オートポリス 4月28日

第3戦 第4戦 熊本・HSR九州 6月30日

第5戦 大分・SPA直入 8月18日

第6戦 大分・オートポリス

第7戦 大分・オートポリス

|

デーククラフトモーターサイクルズ

TEL: 096-281-7650 FAX: 096-281-7651 E-mail: [email protected] 営業時間 10:00 ~ 19:00 定休日 毎週水曜日&第1日曜日 イベント開催日 |